Asme b16.5 class 1500 nps 1 rtj 09г2с-iv производитель

Когда видишь запрос про Asme b16.5 class 1500 nps 1 rtj 09г2с-iv производитель, сразу вспоминаешь, сколько раз сталкивался с недопониманием этого стандарта даже опытными монтажниками. Многие думают, что раз диаметр всего 1 дюйм, то и проблем быть не может - ан нет, тут давление-то 1500 фунтов, да ещё и RTJ соединение, где малейший перекос фаски грозит потерей герметичности на агрессивных средах.

Нюансы материала 09г2с-iv

С этой сталью работали ещё на советских НПЗ, но сейчас не все понимают её поведение при термообработке. Помню, как на одном из нефтехимических объектов в Татарстане пришлось заменять партию фланцев - производитель сэкономил на нормализации, в результате структура металла не выдержала циклических нагрузок. Микротрещины пошли именно в зоне спинки фланца, там где концентрируются напряжения от затяжки шпилек.

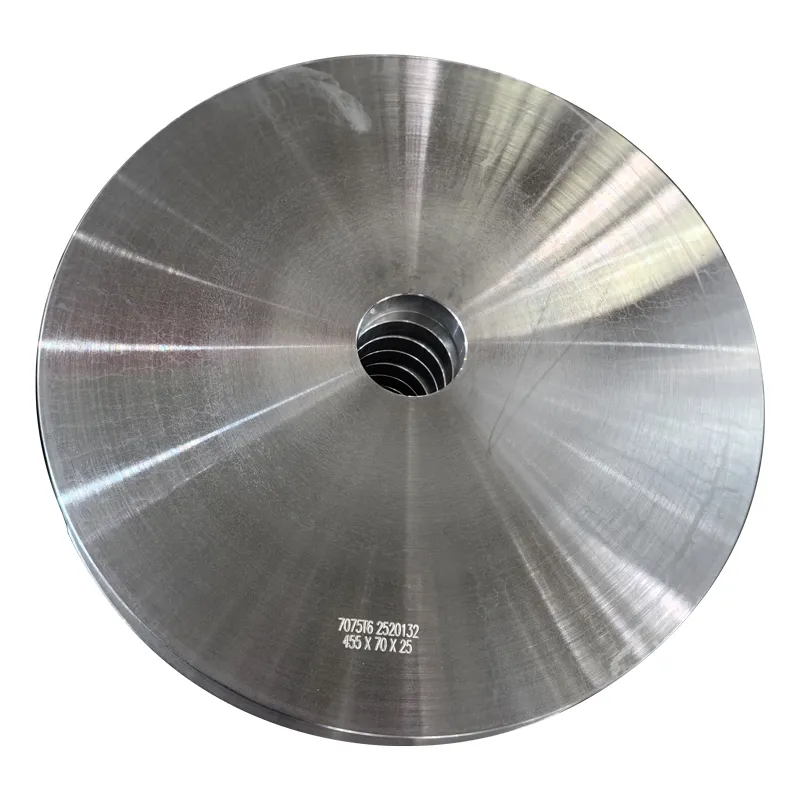

Кстати, про ковканые фланцы - для класса 1500 именно ковка даёт ту самую волокнистую структуру, которая держит ударные нагрузки. Литёные аналоги, даже если химический состав в норме, часто не проходят ультразвуковой контроль на сплошность. Особенно критично для арктических проектов, где перепады температур от -60 до +450 градусов.

Вот у ООО Шаньдун Жуйе Новая Энергия Оборудование в техкартах чётко прописан режим термообработки для 09г2с-iv - закалка 920±10°C с последующим отпуском при 650°C. Это не просто формальность, а результат испытаний на creep-сопротивление. На их сайте https://www.ryflange.ru видел отчёт по испытаниям - образцы держали 10 000 часов при 425°C и давлении 38 МПа, деформация менее 0.5%.

Проблемы с геометрией RTJ соединения

Самый больной вопрос - соблюдение угла конуса 23° для oval-ring groove. Даже при допустимом отклонении ±0.5° на длине контакта в 2.5 мм это даёт расчётный зазор до 0.02 мм. Для сред с сероводородом уже критично. Как-то на КСТО в Оренбуржье пришлось шлифовать пазы вручную - поставщик сделал фаску под 22.5°, и прокладки типа R45 вылетали при первом же гидроиспытании.

Заметил, что многие производители не учитывают шероховатость поверхности groove. По ASME B16.5 требуется Ra 3.2 max, но для циклических нагрузок лучше держать Ra 1.6-2.0. Иначе графитовые прокладки быстро изнашиваются. Кстати, про фланцы из алюминиевых сплавов - для них этот параметр вообще отдельная история, но это уже другая тема.

В документации к NPS 1 Class 1500 всегда проверяю не только outer diameter, но и толщину hub'а. Стандарт допускает +2/-0 мм, но если ближе к минусу - при затяжке 12 шпилек М24×150 может возникнуть перекос. Особенно когда используют гидронатяжители с усилием 4500 Н·м.

Контроль качества на производстве

На своём опыте скажу - 80% брака выявляется при проверке concentricity паза относительно bolt circle. Автоматизированные СММ-станки конечно хороши, но старый метод с индикаторной скобой всё ещё актуален. Видел как на https://www.ryflange.ru используют комбинированный подход - сначала роботизированное сканирование, затем выборочная ручная проверка.

Химический анализ 09г2с-iv сейчас делают с ОЭС-спектрометрами, но не все отслеживают содержание ванадия - при превышении 0.03% падает ударная вязкость при отрицательных температурах. Как-то получали партию где V=0.05% - фланцы не прошли Charpy test при -40°C.

Ультразвуковой контроль особенно важен для ковканых фланцев большого диаметра, но для NPS 1 многие пренебрегают, мол маленький размер. А зря - как-то нашли включение оксидов в зоне перехода hub-to-flange face. При циклическом давлении 25 МПа через 800 циклов пошла трещина.

Монтажные особенности

При затяжке RTJ соединений часто перетягивают первые шпильки - потом компенсировать перекос нереально. Рекомендую схему 'звезда' с шагом 30% от конечного момента. Для класса 1500 это обычно 350-400 Н·м для шпилек ASTM A193 B7, но нужно учитыдать смазку. Если использовали антифрикционное покрытие типа Molykote - снижать момент на 15-20%.

Тепловое расширение - отдельная головная боль. Для 09г2с-iv коэффициент 12.5×10?? 1/°C, а у шпилек из B7 - 11.3×10??. При нагреве до 400°C фланец 'опережает' шпильки по расширению, нагрузка на прокладку пажает. Поэтому на горячих участках лучше ставить спирально-навитые прокладки с упругими элементами.

Заметил что на фланцы из алюминиевых сплавов иногда пытаются ставить RTJ соединения - категорически не рекомендуется. Модуль упругости алюминия втрое ниже, при затяжке происходит пластическая деформация паза.

Опыт конкретных поставщиков

Работая с ООО Шаньдун Жуйе Новая Энергия Оборудование, отметил их подход к контролю каждого этапа. Например, для Asme b16.5 class 1500 они проводят дополнительную проверку hardness после термообработки - не только по Бринеллю, но и по Роквеллу в трёх точках. Это важно для обеспечения равномерности механических свойств.

Их технологи умеют работать с 09г2с-iv - знают что после ковки нужно выдерживать cooling rate не более 80°C/час до 300°C. Иначе возникают остаточные напряжения которые потом вылезают при механической обработке. Видел как они используют термопары в печи с записью на график - это серьёзный подход.

На https://www.ryflange.ru в разделе сертификатов обратил внимание - помимо стандартных NDT отчётов предоставляют результаты испытаний на стойкость к hydrogen induced cracking. Для 09г2с-iv это критично, особенно при содержании H2S выше 50 ppm.

Типичные ошибки при выборе

Самое большое заблуждение - что для NPS 1 можно брать первый попавшийся вариант. На самом деле именно малые диаметры при высоком давлении требуют максимальной точности. Разница в 0.1 мм по толщине фланца меняет жёсткость всей конструкции.

Многие не проверяют соответствие материала прокладок. Для Class 1500 с RTJ должны быть мягкие железные кольца или сплавы типа Inconel 625. Стальные кольца не обеспечивают пластической деформации необходимой для герметизации.

Забывают про покрытие bolt holes - для 09г2с-iv обязательно фосфатирование или кадмирование. Иначе через год шпильки прикипают намертво. Видел случаи когда при демонтаже срывали резьбу вместе с частью фланца.

В общем, производство таких специфичных деталей как Asme b16.5 class 1500 nps 1 rtj 09г2с-iv - это всегда баланс между строгим соблюдением стандартов и пониманием реальных условий эксплуатации. Технические требования это только основа, а настоящая проверка происходит на объекте, когда система выходит на рабочие параметры под наблюдением инженеров, которые знают каждую особенность материала и соединения.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Фланец оцинкованный

Фланец оцинкованный -

Фланец свободный

Фланец свободный -

Алюминиевый фланец для ГИС/ГИЛ высоковольтных выключателей

Алюминиевый фланец для ГИС/ГИЛ высоковольтных выключателей -

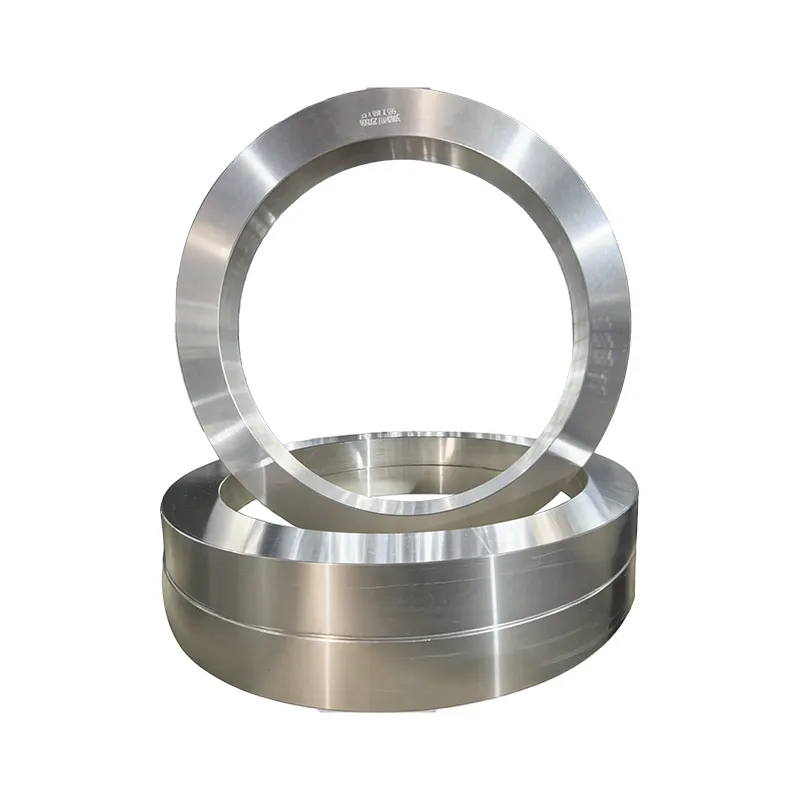

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H111

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H111 -

Фланец смотрового люка

Фланец смотрового люка -

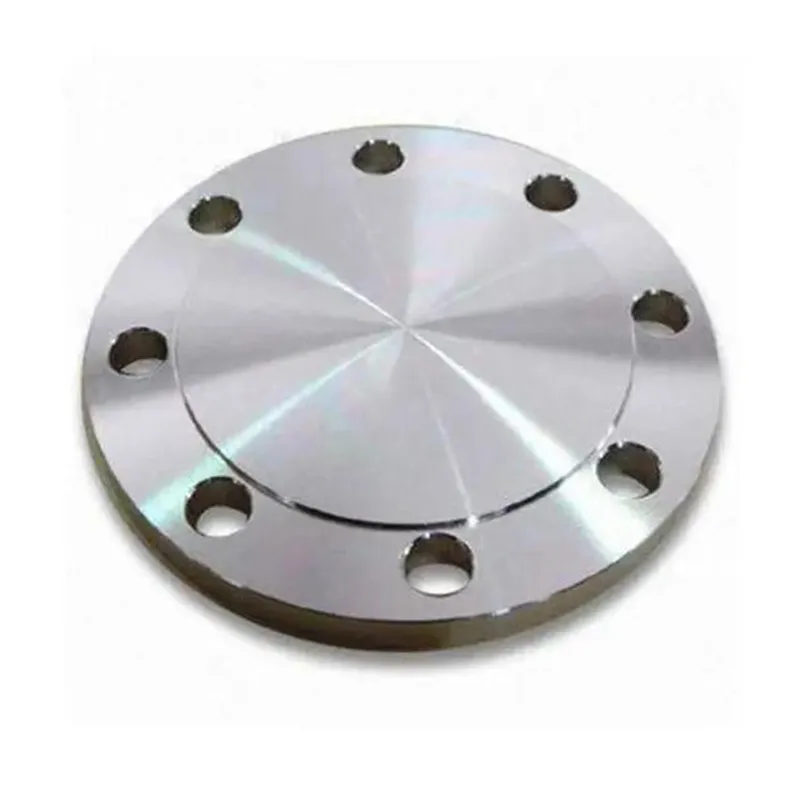

Фланец глухой

Фланец глухой -

Фланец под приварку в раструб

Фланец под приварку в раструб -

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T651

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T651 -

Фланец с удлинённым горлом

Фланец с удлинённым горлом -

Фланец боковой трансформатора тока

Фланец боковой трансформатора тока -

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H112

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H112 -

Кованое кольцо для изолятора

Кованое кольцо для изолятора

Связанный поиск

Связанный поиск- Фланцы wn pn6 по гост 33259-2015 производитель

- Фланец трансформатора поставщик

- Аппаратный фланец выбирается по госту 28759.2 90 основный покупатель

- Фитинги для канализационных труб размеры заводы

- Чертеж фланца по гост цена

- Фланцы плоские по гост 12820 80 производители

- Фланцы по гост 33259 тип 11 заводы

- Фланцы wn pn160 по гост 33259-2015 завод

- Приварки фланца к трубе по гост основный покупатель

- Крышка задняя фланец заводы