Фланцы pl pn6 по гост 33259-2015 производитель

Вот что сразу скажу: многие до сих пор путают фланцы pl pn6 с обычными плоскими фланцами, а зря — тут даже по материалу подходам разница принципиальная. Сейчас объясню, как мы на производстве с этим работаем.

Почему ГОСТ — это не просто ?еще один стандарт?

Когда этот ГОСТ ввели, половина поставщиков сначала решила, что можно просто перемаркировать старые запасы. Столкнулись с тем, что по старому техпроцессу кованые фланцы не проходили по показателю ударной вязкости при низких температурах. Пришлось полностью пересматривать режимы термообработки.

Например, для углеродистых сталей типа Ст20 критичным оказался не столько химический состав, сколько скорость охлаждения после ковки. Заметил, что при ускоренном охлаждении в штабелях появляются микротрещины — видимо, из-за остаточных напряжений. Теперь каждый этап контролируем по температурному графику.

Кстати, именно после этого случая мы в ООО Шаньдун Жуйе Новая Энергия Оборудование внедрили систему прослеживаемости каждой партии — от слитка до готового фланца. Если кому интересны детали, полный техпроцесс выложили на https://www.ryflange.ru в разделе про кованые изделия.

Особенности исполнения PL для давления PN6

Конструктивно эти фланцы должны держать не столько давление, сколько вибрационные нагрузки — это многие упускают. Работали с насосной станцией, где из-за резонансных колебаний стандартные фланцы давали течь через 3-4 месяца. Пришлось увеличивать толщину юбки на 2 мм и менять схему уплотнения.

Сейчас для фланцы pl pn6 всегда рекомендуем спирально-навитые прокладки вместо паронитовых — они лучше компенсируют микросмещения. Проверили на тестовом стенде: при циклических нагрузках в 2-3 Гц ресурс увеличился втрое.

По геометрии тоже есть нюанс — диаметр расточки под сварку лучше делать на 0,5 мм меньше номинального. После подварки корня шва получается идеальное сопряжение без зазоров. Мелочь, но именно такие мелочи потом определяют, потечет соединение или нет.

Типичные ошибки при выборе материала

Часто заказывают фланцы из алюминиевых сплавов для химических производств, не учитывая pH среды. Был случай с щелочными растворами (pH~12) — через полгода эксплуатации появилась межкристаллитная коррозия. Пришлось срочно заменять на стальные с полимерным покрытием.

Для углекислотных сред, наоборот, алюминиевые сплавы показывают себя лучше — но только при содержании CO2 не выше 20%. Проверяли в полевых условиях: при 30% начинается кавитационное разрушение в зоне изменения сечения.

Сейчас в таких случаях всегда запрашиваем у заказчика полный химсостав среды — даже если изначально речь идет о ?стандартных условиях?. Как показала практика, стандартных условий почти не существует.

Проблемы контроля качества на производстве

Самое сложное — поймать дефекты типа ?раковин? в теле фланца после ковки. Рентген не всегда показывает, особенно если полость ориентирована параллельно лучам. Перешли на комбинированный контроль: ультразвук + капиллярный метод.

Особенно строго проверяем зоны перехода от ступицы к диску — там при неправильном охлаждении образуются зоны с разной зернистостью. Как-то пропустили такой дефект, фланец лопнул при первом же гидроиспытании. Хорошо, что хотя бы не в эксплуатации.

Сейчас для ответственных объектов (нефтехимия, энергетика) делаем выборочную металлографию — смотрим реальную структуру металла. Дороже, но зато спали спокойно. Кстати, эту методику мы детально описали на сайте ООО Шаньдун Жуйе Новая Энергия Оборудование — кому интересно, можете почитать в технической библиотеке.

Что чаще всего упускают при монтаже

Даже идеальный фланец можно испортить при установке. Наиболее частая ошибка — неравномерная затяжка шпилек. Видели случаи, когда монтажники закручивали крест-накрест как колесо автомобиля, но для фланцев это не работает.

Правильнее — постепенная затяжка по кругу с контролем динамометрическим ключом. Разработали для своих клиентов простую схему: три прохода с шагом 30%, 50% и 100% от момента затяжки. Результат — нулевые протечки при приемочных испытаниях.

Еще советую всегда проверять соосность отверстий под шпильки перед установкой. Было, что из-за перекоса всего на 1,5 мм фланец работал на изгиб и треснул через 2000 часов. Теперь в паспорте изделия обязательно указываем этот момент.

Перспективы развития технологии

Сейчас экспериментируем с лазерной наплавкой уплотнительных поверхностей для фланцы pl pn6 — хотим увеличить стойкость к эрозии в абразивных средах. Пока результаты обнадеживают: при содержании твердых частиц до 15 г/м3 износ в 4 раза меньше, чем у стандартных версий.

Параллельно тестируем новые марки алюминиевых сплавов с добавкой скандия — для криогенных применений. При -196°C ударная вязкость остается на уровне +20°C, правда, стоимость пока высокая.

Все эти наработки — не ради инноваций как таковых, а для решения конкретных проблем, с которыми сталкиваемся на объектах. Как показывает практика, даже по старому доброму ГОСТу всегда есть куда развиваться.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

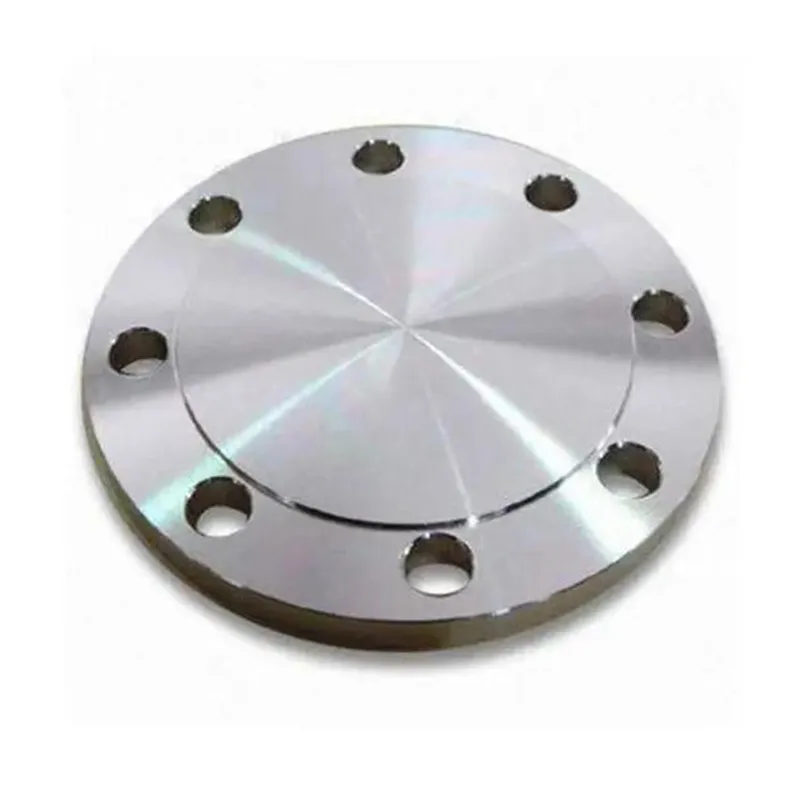

Фланец глухой

Фланец глухой -

Фланец оцинкованный

Фланец оцинкованный -

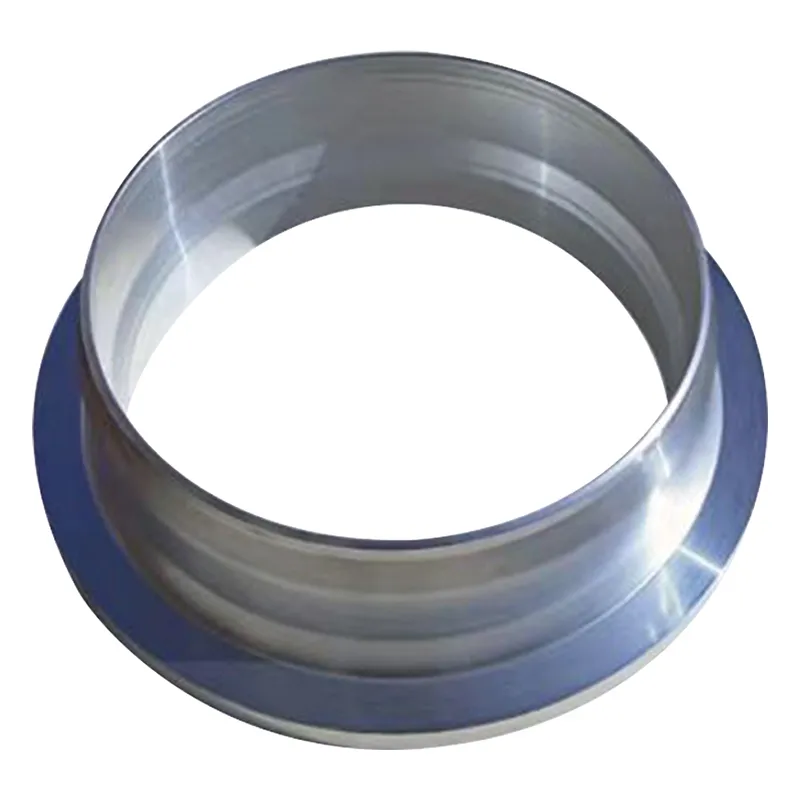

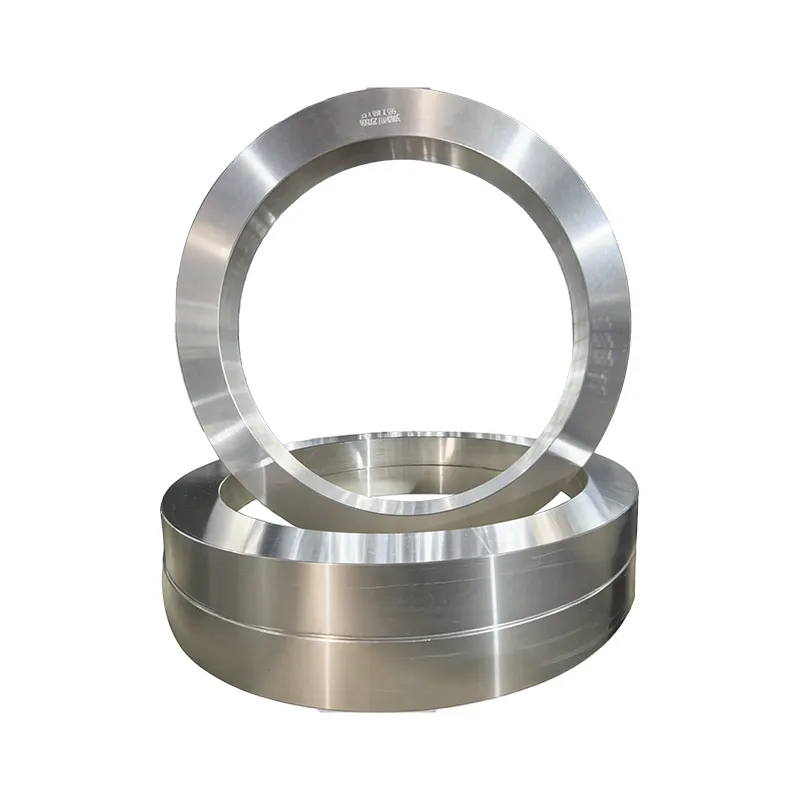

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T7352

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T7352 -

Фланец свободный

Фланец свободный -

Фланец под приварку в раструб

Фланец под приварку в раструб -

Фланец с удлинённым горлом по ГОСТ

Фланец с удлинённым горлом по ГОСТ -

Фланец глухой

Фланец глухой -

Алюминиевый автомобильный диск

Алюминиевый автомобильный диск -

Фланец с жёлтым покрытием

Фланец с жёлтым покрытием -

Фланец из нержавеющей стали

Фланец из нержавеющей стали -

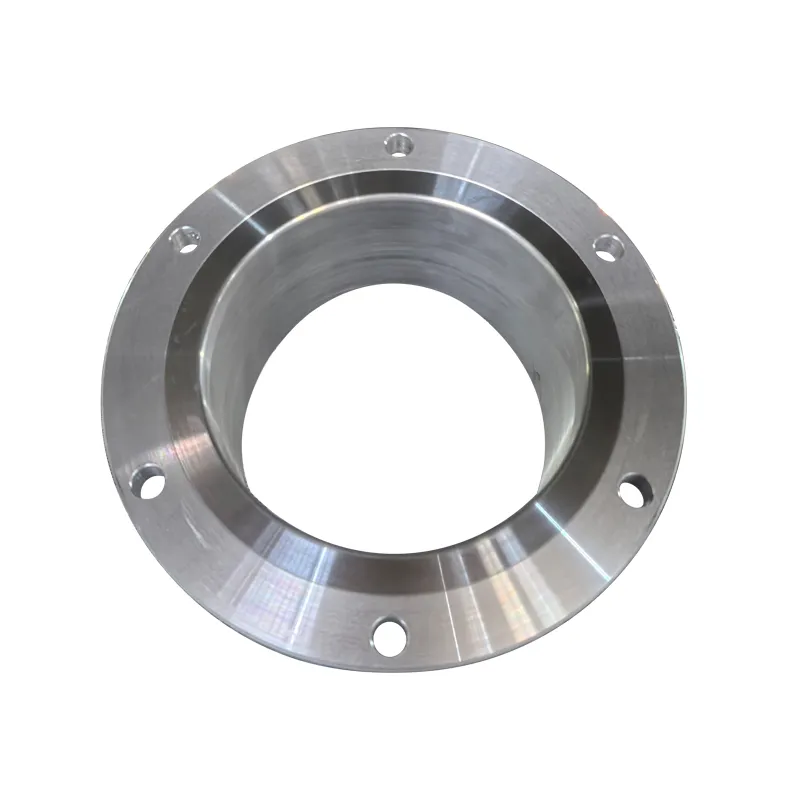

Фланец плоский по ГОСТ

Фланец плоский по ГОСТ -

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H111

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H111

Связанный поиск

Связанный поиск- Фланцы из стали ct20 по гост завод

- Боковые фланцы трансформатора из сплава 5052 основный покупатель

- Фланцы из стали a105 завод

- Фланцы wn pn63 по гост 33259-2015 основный покупатель

- Алюминиевый фланец вентиляционный завод

- Фланец по гост 12821 80 поставщики

- Уплотнительная поверхность фланцев по гост производители

- Фланец алюминиевый dn 80 din2642 завод

- Фланец алюминиевый dn 80 pn10 цена

- Обозначение фланцев по гост 33259 2015 цена