Фланцы по гост 33259 2015 производство основный покупатель

Когда вижу запрос про 'фланцы по гост производство основной покупатель', всегда хочется уточнить - а понимают ли заказчики, что этот стандарт фактически дублирует европейский EN 1092-1, но с российскими допусками? Многие ошибочно думают, что раз ГОСТ, то можно экономить на контроле химического состава стали. На практике как раз наоборот - фланцы по гост требуют двойного контроля: и по российским, и по европейским нормам, если изделие идёт на экспортные проекты.

Ключевые сложности в производстве по ГОСТ

На нашем производстве в ООО Шаньдун Жуйе Новая Энергия Оборудование столкнулись с парадоксом: технология ковки для фланцев по этому стандарту требует одновременно и современного оборудования, и сохранения 'советской' школы контроля. Например, при изготовлении фланца DN300 с условным давлением PN40 приходится делать дополнительные испытания на ударную вязкость при отрицательных температурах - это требование именно для арктических модификаций.

Особенно проблемными оказались фланцы из алюминиевых сплавов - тут ГОСТ 33259 пересекается с требованиями к химическому составу по ASTM B247. Пришлось перестраивать систему закупки сырья, теперь работаем только с проверенными поставщиками алюминиевых прутков. Кстати, на сайте https://www.ryflange.ru мы как раз выложили реальные протоколы испытаний таких соединений - не для пиара, а чтобы заказчики понимали, с какими параметрами работают.

Заметил интересную деталь: основные претензии по качеству возникают не к самим фланцам, а к совместимости с импортной арматурой. Были случаи, когда идеально сделанный по ГОСТ фланец не стыковался с итальянской задвижкой из-за разницы в допусках на обработку поверхностей. Пришлось ввести дополнительную операцию - проверку геометрии по шаблонам заказчика.

Реальные потребители и их специфические требования

Основные покупатели - это не просто 'нефтегазовые компании', а конкретно службы главного механика на модернизируемых объектах. Например, когда заменяют устаревшие фланцы на компрессорных станциях, часто требуют комбинированные решения - стальной фланец по ГОСТ с алюминиевым переходником для подключения к системам КИПиА.

Типичный кейс: завод в Омске заказал партию фланцев с аттестацией НАКС, но при этом потребовал дополнительную обработку торцевых поверхностей под импортные уплотнения. Интересно, что по стандарту это не требуется, но практика показала - без такого дополнения соединение 'поёт' при перепадах давления. Вот такие нюансы никогда в спецификациях не пишут, но они критичны для работы.

Кстати, про производство основный покупатель - часто это не конечный пользователь, а подрядные организации, которые ведут монтаж. У них своя специфика: требуют укороченные сроки поставки, но готовы принимать изделия с минимальной документацией. Приходится находить баланс между соблюдением стандартов и гибкостью для таких клиентов.

Технологические тонкости которые не найти в нормативной документации

При переходе на ГОСТ обнаружили, что требования к твёрдости поверхности фланца противоречат рекомендациям по монтажу. В стандарте указана твёрдость 140-170 HB, но на практике для фланцев большого диаметра (DN500 и выше) лучше держать 150-160 HB - иначе возникают проблемы при затяжке штампованных шпилек.

Ещё один момент - обработка уплотнительных поверхностей. По стандарту допускается шероховатость Ra 3.2-6.3 мкм, но для работы с спирально-навитыми прокладками лучше выдерживать Ra 2.5-3.2 мкм. Это увеличивает стоимость обработки, но снижает риск протечек на пусконаладке. Мы на https://www.ryflange.ru даже сделали отдельный раздел с рекомендациями по подбору уплотнений - не реклама ради, а чтобы уменьшить количество рекламаций.

Особенно сложно с комбинированными изделиями - когда требуется фланец из углеродистой стали с наплавленным слоем из алюминиевого сплава. Технология такая: сначала ковка основного тела, затем наплавка, и только потом механическая обработка. Но если нарушить последовательность - возникают внутренние напряжения, которые проявляются только при термических циклах эксплуатации.

Ошибки которые дорого обходятся производителям

Самая распространённая ошибка - экономия на термообработке. Некоторые думают, что для фланцев по ГОСТ достаточно нормализации, но для ответственных применений требуется полный цикл: закалка+отпуск. Помню случай, когда партия фланцев DN400 прошла все приёмочные испытания, но при монтаже на трубопроводе с температурой 450°C дали трещины по телу фланца. Причина - неправильный режим отпуска.

Другая проблема - несоответствие реальных механических свойств заявленным в сертификатах. Бывает, что лаборатория даёт 'красивые' цифры, но при выборочной проверке независимыми экспертами оказывается, что предел текучести ниже требуемого. Теперь мы в ООО Шаньдун Жуйе Новая Энергия Оборудование внедрили двойной контроль: своя лаборатория + обязательные испытания в аккредитованных центрах.

Интересно, что основные претензии к качеству возникают не из-за нарушения технологии, а из-за неправильного складирования и транспортировки. Фланцы должны храниться в закрытых помещениях без перепадов влажности, но на практике их часто складируют под открытым небом. Приходится проводить ликбез даже для крупных заказчиков - разместили на сайте памятку по сохранности продукции.

Перспективы развития стандарта и практические наблюдения

Судя по последним тенденциям, ГОСТ скоро дополнят требованиями к циклической прочности - это связано с участием российских компаний в международных проектах LNG. Уже сейчас некоторые заказчики просят проводить дополнительные испытания на многоцикловую усталость, хотя в стандарте такого нет.

Заметил, что постепенно меняется подход к контролю качества: если раньше ограничивались ультразвуковым контролем, то теперь всё чаще требуют рентгеноструктурный анализ для оценки остаточных напряжений. Это особенно важно для фланцы по гост большого диаметра, где разнотолщинность стенки может достигать 15-20%.

Практика показывает, что успешное производство по этому стандарту - это не просто соблюдение нормативов, а глубокое понимание физики работы фланцевого соединения. Иногда приходится отступать от буквы стандарта, чтобы обеспечить реальную работоспособность узла. Главное - чтобы это отступление было технически обосновано и согласовано с заказчиком.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

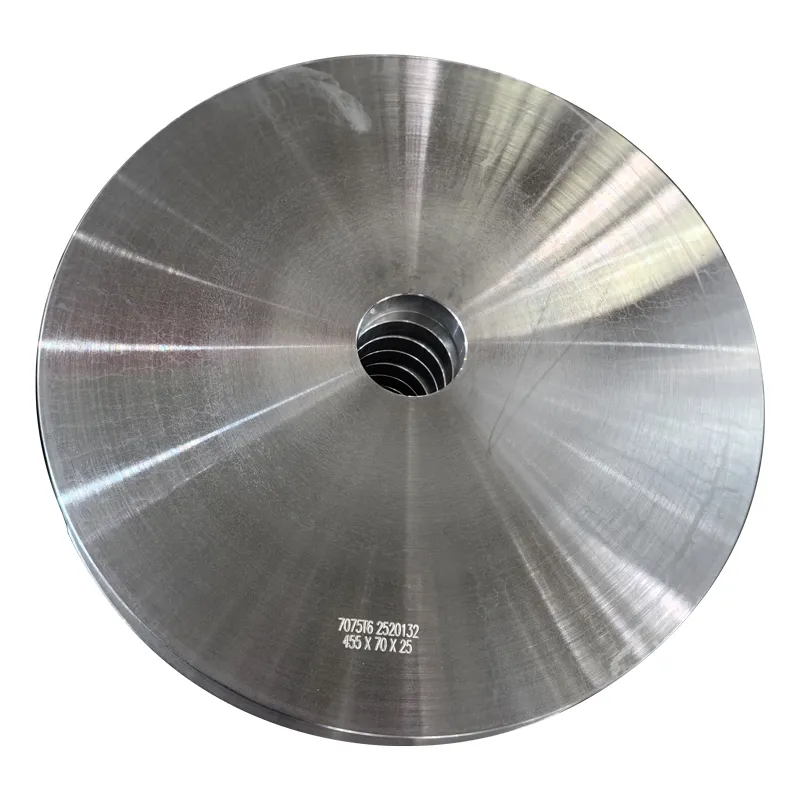

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T7352

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T7352 -

Фланец оцинкованный

Фланец оцинкованный -

Фланец из нержавеющей стали

Фланец из нержавеющей стали -

Фланец с удлинённым горлом

Фланец с удлинённым горлом -

Фланец плоский

Фланец плоский -

Кованые алюминиевые изделия по чертежу заказчика

Кованые алюминиевые изделия по чертежу заказчика -

Фланец с жёлтым покрытием

Фланец с жёлтым покрытием -

Фланец свободный на приварном кольце

Фланец свободный на приварном кольце -

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H112

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H112 -

Фланец боковой трансформатора тока

Фланец боковой трансформатора тока -

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T651

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T651 -

Фланец по ANSI B16.5

Фланец по ANSI B16.5

Связанный поиск

Связанный поиск- Фланцы atk pn40 24.200.02.90 поставщики

- Фитинги для водопроводных труб производители

- Ремонтный фитинг для труб поставщик

- Фланцы смотрового люка поставщики

- Ремонтный фитинг для труб завод

- Обжимной фитинг для нержавеющих труб поставщики

- Кованые кольца из алюминиевого сплава для высоковольтных распределительных устройств производитель

- Фланцы из стали ct20 по гост цена

- Виды фитингов для канализационных труб производители

- Фланцы стальные по гост 12820 80 поставщик