Фланцы из стали ct20 по гост завод

Когда говорят про фланцы из стали ст20 по ГОСТ, многие сразу думают про стандартные размеры и маркировку. Но на практике всё сложнее — например, не все понимают, что даже при строгом соблюдении ГОСТ бывают нюансы с термообработкой или механической обработкой после ковки. У нас на производстве такие моменты часто всплывают, особенно когда заказчики требуют не просто 'по ГОСТ', а с дополнительными испытаниями на ударную вязкость при низких температурах.

Особенности стали ст20 для фланцев

Сталь ст20 — казалось бы, обычная углеродистая сталь, но для фланцев её выбирают не просто так. В составе до 0,25% углерода, что даёт хорошую свариваемость и достаточную прочность для рабочих давлений до 25 МПа. Но вот что важно: если перегреть заготовку при ковке, появляется риск крупнозернистой структуры. Мы как-то партию забраковали именно из-за этого — визуально вроде нормально, но на ультразвуковом контроле видна неоднородность.

По опыту, многие недооценивают влияние скорости охлаждения после штамповки. Если торопиться — возникают внутренние напряжения, которые потом вылезают при механической обработке. Особенно критично для фланцев с большим условным проходом, например, Ду300 и выше. Тут лучше медленное охлаждение в печи, хоть и дороже.

Ещё момент: иногда путают ст20 с ст3. Разница в содержании углерода невелика, но для фланцев на ответственные трубопроводы это принципиально. Ст20 лучше ведёт себя при циклических нагрузках, что подтвердили испытания на стенде с многократными гидроиспытаниями.

Проблемы контроля качества по ГОСТ

ГОСТ 33259 чётко прописывает методы контроля, но на практике лаборатории не всегда имеют всё необходимое оборудование. Например, для проверки твёрдости по Бринеллю нужен пресс с точной калибровкой, а у нас в регионе только два завода могут это сделать правильно. Остальные довольствуются переносными твердомерами, где погрешность достигает 10-15%.

Запомнился случай с фланцем на Ду200 — визуально идеальный, но при проверке на радиографию выявили мелкие раковины в зоне ступицы. Пришлось всю партию перепроверять, хотя по паспортам всё соответствовало ГОСТ. С тех пор всегда настаиваю на выборочном контроле из каждой плавки, даже если поставщик проверенный.

Особенно строго нужно подходить к контролю химического состава. Бывает, что из-за перепутанной шихты в ст20 попадает лишний фосфор или сера — тогда пластичность резко падает. Как-то получили фланцы, которые при гибке дали трещины именно по этой причине.

Нюансы механической обработки

При обработке фланцев из ст20 важно правильно подбирать режимы резания. Если подача слишком большая — появляется наклёп, который маскирует дефекты поверхности. Мы обычно используем резцы с пластинами из твёрдого сплава, но для чистовой обработки лучше подходят керамические пластины, хоть и дороже.

Размеры посадочных мест — отдельная тема. По ГОСТ допуски строгие, но некоторые станки с ЧПУ не выдерживают их при серийном производстве. Приходится постоянно контролировать размеры штангенциркулем и микрометром, особенно для фланцев с уплотнительными поверхностями типа 'шип-паз'.

Заметил, что многие забывают про чистоту поверхности в зоне под прокладку. Малейшие риски или задиры — и герметичность под угрозой. Мы после токарной обработки всегда делаем притирку специальными пастами, хотя это и не прописано в ГОСТ напрямую.

Опыт работы с ООО Шаньдун Жуйе Новая Энергия Оборудование

С компанией ООО Шаньдун Жуйе Новая Энергия Оборудование сотрудничаем не первый год — они как раз делают акцент на кованых фланцах из углеродистой стали. Заметил, что у них хорошая система контроля на всех этапах: от проверки исходной заготовки до финального контроля готовых изделий. На их сайте https://www.ryflange.ru можно посмотреть актуальные сертификаты, что удобно при подготовке тендерной документации.

Что импонирует — они не скрывают особенности термообработки. Как-то привезли партию фланцев ст20, где открыто указали режимы нормализации: нагрев до 920°C с выдержкой 2 часа. Это редкость, обычно такие детали держат в секрете.

Из минусов — иногда возникают задержки с отгрузкой из-за дополнительных испытаний. Но лучше подождать, чем получить брак. Кстати, их фланцы из алюминиевых сплавов тоже неплохие, но это уже другая история.

Типичные ошибки при монтаже

Самая частая проблема — неравномерная затяжка болтов. Даже если фланец идеально сделан по ГОСТ, при перекосе нагрузки возникают локальные перенапряжения. Мы обычно используем динамометрические ключи с последовательной затяжкой 'крест-накрест', но многие монтажники до сих пор работают 'на глазок'.

Ещё момент — подготовка поверхностей перед установкой. Видел случаи, когда фланцы ст20 монтировали без очистки от консервационной смазки. Потом при нагреве смазка выгорала, появлялись зазоры. Теперь всегда требую протирку ацетоном перед установкой.

Важно следить за совместимостью материалов. Как-то поставили фланец ст20 в паре с нержавеющим — возникла гальваническая пара, ускорилась коррозия. Теперь при подборе всегда проверяем потенциалы материалов, особенно для химических производств.

Перспективы развития технологии

Сейчас многие переходят на фланцы из улучшенных сталей, но ст20 остаётся востребованной для умеренных рабочих условий. Думаю, в будущем будут развивать методы неразрушающего контроля — например, акустической эмиссии для мониторинга состояния уже установленных фланцев.

Заметна тенденция к цифровизации — некоторые заводы начинают наносить QR-коды на фланцы с полной историей производства. Это удобно для отслеживания, но пока дороговато для массового применения.

Из новшеств — начинают применять лазерную маркировку вместо клеймения. Это точнее и не повреждает материал, но оборудование пока не у всех есть. В целом, фланцы из стали ст20 по ГОСТ ещё долго будут актуальны, особенно с ростом строительства магистральных трубопроводов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

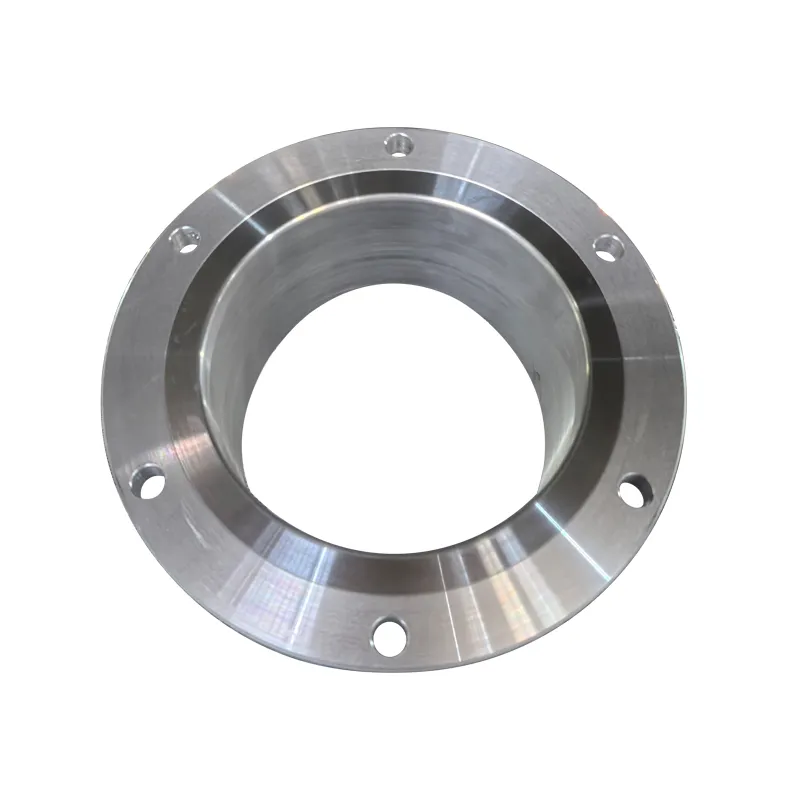

Фланец плоский

Фланец плоский -

Фланец плоский по ГОСТ

Фланец плоский по ГОСТ -

Фланец по ANSI B16.5

Фланец по ANSI B16.5 -

Фланец по ASME B16.5 CLASS 1500

Фланец по ASME B16.5 CLASS 1500 -

Фланец с удлинённым горлом

Фланец с удлинённым горлом -

Кованые алюминиевые изделия по чертежу заказчика

Кованые алюминиевые изделия по чертежу заказчика -

Специальный фланец по чертежу заказчика

Специальный фланец по чертежу заказчика -

Фланец свободный на приварном кольце

Фланец свободный на приварном кольце -

Фланец с чёрным покрытием

Фланец с чёрным покрытием -

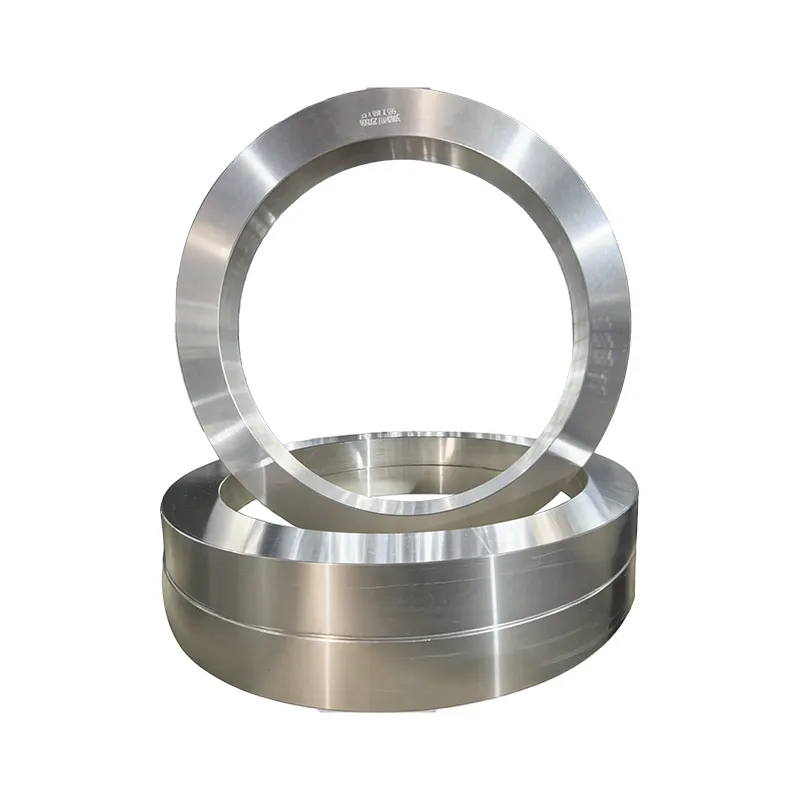

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 6061-T6

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 6061-T6 -

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H111

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H111 -

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T7352

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T7352

Связанный поиск

Связанный поиск- Таблица плоских фланцев по гост основный покупатель

- Фланцы pl по гост 33259-2015 завод

- Фланцы wn по гост 33259-2015 завод

- Фланцы приварные по гост заводы

- Ковка фланцев из углеродистой стали поставщик

- Фланцы wn по гост 33259-2015 основный покупатель

- Кованые алюминиевые изделия по чертежу заказчика

- Гост фланцы из стали 09г2с цена

- Гост фланцы из стали 09г2с производитель

- Присоединительные размеры фланцев по гост 33259 2015 основный покупатель