Уплотнительная поверхность фланцев по гост заводы

Когда говорят про уплотнительная поверхность фланцев, половина технологов сразу лезет в ГОСТ 12815-80, но на практике эти 'идеальные' параметры в цехе выглядят иначе. Помню, как на старой карьере мы получили партию фланцев от китайского поставщика - вроде бы по ГОСТу, а при гидроиспытаниях дали течь. Разобрались - проблема оказалась в микронеровностях, которые стандартом не регламентированы, но критичны для работы под давлением.

Что ГОСТ не прописывает

В том самом случае с китайскими фланцами мы обнаружили расхождение в обработке уплотнительная поверхность. По ГОСТу допуск на шероховатость Rz 20 мкм, но никто не уточняет направление рисок от обработки. Когда царапины расположены перпендикулярно уплотнению - герметичность падает на 15-20%. Пришлось дополнять ТУ поперечным шлифованием.

На заводы часто приходят заказы с требованием 'строго по ГОСТ', но без учета реальных условий эксплуатации. Для аппаратов высокого давления мы иногда специально делаем поверхность на класс грубее - при затяжке мягкое уплотнение лучше заполняет неровности. Проверяли на фланцах для паропроводов - при Rz 40 против Rz 20 вероятность протечки после тепловых циклов ниже.

Кстати, про тепловые деформации. В ГОСТ 12821-80 про это ни слова, но при температурных скачках геометрия фланцев 'играет'. Особенно для стальных конструкций - если сделать поверхность идеально плоской при 20°C, при 300°C появится зазор до 0.03 мм. Поэтому для теплообменников мы всегда оставляем припуск на термическое коробление.

Практика против теории

Работая с ООО Шаньдун Жуйе Новая Энергия Оборудование, обратил внимание на их подход к контролю поверхности. На https://www.ryflange.ru указано, что они проверяют не только шероховатость, но и волнистость - это редкость даже для европейских производителей. В прошлом квартале брали у них пробную партию фланцев из углеродистой стали - при монтаже на компрессорной станции под 40 атмосфер дали нулевую протечку.

Их технологи рассказали интересную деталь: для алюминиевых фланцев они применяют другой тип обработки - не фрезерование, а точное шлифование. Алюминий мягче, при фрезеровке появляются задиры, которые не видны без микроскопа, но нарушают герметичность. Мы как-раз для авиационного завода подбирали поставщика - их алюминиевые прутки и фланцы прошли приемку без замечаний.

Кстати, про соединение разнородных материалов. Стальной фланец с алюминиевым - головная боль для любого инженера. На одном из нефтехимических заводов была авария именно из-за разницы ТКР. Сейчас ООО Шаньдун Жуйе предлагают комбинированные решения с переходными прокладками - пробовали на трубопроводах с перепадом температур, работает стабильно.

Ошибки монтажа

Самая частая проблема - повреждение поверхности при установке. Как-то на монтаже газопровода видел, как слесари деревянными молотками выравнивали перекос - остались вмятины на уплотнительных поверхностях. Пришлось снимать и перешлифовывать на месте. Сейчас всегда требую использовать монтажные проставки.

Еще момент - чистота. Казалось бы, элементарно, но 80% протечек на новых фланцах - из-за мелкой стружки между уплотнениями. Особенно критично для кованые фланцы с финишной обработкой - одна песчинка оставляет царапину при затяжке. Ввели обязательную продувку сжатым воздухом перед монтажом - количество инцидентов снизилось втрое.

Затяжка болтов - отдельная тема. По ГОСТу указывают момент, но не учитывают последовательность. На теплообменнике 2018 года была ситуация: затягивали болты по кругу, получили 'восьмерку' на поверхности. Пришлось разрабатывать схему крестовой затяжки с контролем плоскостности после каждого прохода.

Материалы и обработка

Для углеродистой стали важно соблюдать режимы обработки. Если перегреть - появляются зоны с разной твердостью, что ведет к неравномерному износу. На своем опыте: для фланцев на 16 МПа лучше использовать твердосплавный инструмент с охлаждением, хоть и дороже.

Интересный случай был с фланцами для криогенной техники. Стандартная обработка не подходила - при -196°C появлялись микротрещины. Специалисты с ryflange.ru подсказали технологию низкотемпературного отпуска после механической обработки. Проверили на жидком азоте - результат положительный.

Сейчас многие заводы переходят на ЧПУ для финишных операций, но ручная доводка еще жива. Для особо ответственных соединений до сих пор применяют притирку - старомодно, но для давлений свыше 100 МПа ничего лучше не придумали. Проверяли на стенде - ручная притирка дает на 7-9% лучшую герметичность.

Контроль качества

На производстве всегда спорят: какой контроль важнее - геометрии или шероховатости. По моим наблюдениям, для уплотнительная поверхность фланцев первична геометрия. Неровность до 0.05 мм на диаметре 300 мм опаснее, чем шероховатость Rz 60 вместо Rz 20.

Ввели у себя контроль по трехточному методу - измеряем плоскостность в трех диаметрально противоположных точках. Выявили интересную закономерность: у фланцев большого диаметра часто бывает прогиб к центру от внутренних напряжений после сварки. Теперь при обработке даем техприпуск на правку.

Современные методы контроля хороши, но старые способы тоже работают. Например, проверка на синьку - когда краской проверяют прилегание поверхностей. Для быстрой оценки на объекте незаменимо. Обнаружили как-то у поставщика брак - фланец вроде бы ровный, а на синьке видно пятно контакта всего 60% площади.

Перспективы развития

Смотрю на новые стандарты - начинают учитывать реальные условия работы. В проекте ГОСТ на 2025 год уже есть требования к термоциклированию для фланцев энергетического оборудования. Это правильное направление - статические испытания не отражают реальную эксплуатацию.

Из интересного: в Европе внедряют лазерное упрочнение краевых зон уплотнительных поверхностей. Мы пробовали на пробной партии - стойкость к задирам повышается в 2-3 раза. Но технология дорогая, пока массово не внедряем.

В целом, тема уплотнительная поверхность далека от завершения. Каждый новый проект приносит новые вызовы. Главное - не слепо следовать стандартам, а понимать физику процесса. Как показывает практика, иногда отступление от ГОСТа дает лучший результат, если это отступление обосновано расчетами и испытаниями.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Фланец с чёрным покрытием

Фланец с чёрным покрытием -

Фланец оцинкованный

Фланец оцинкованный -

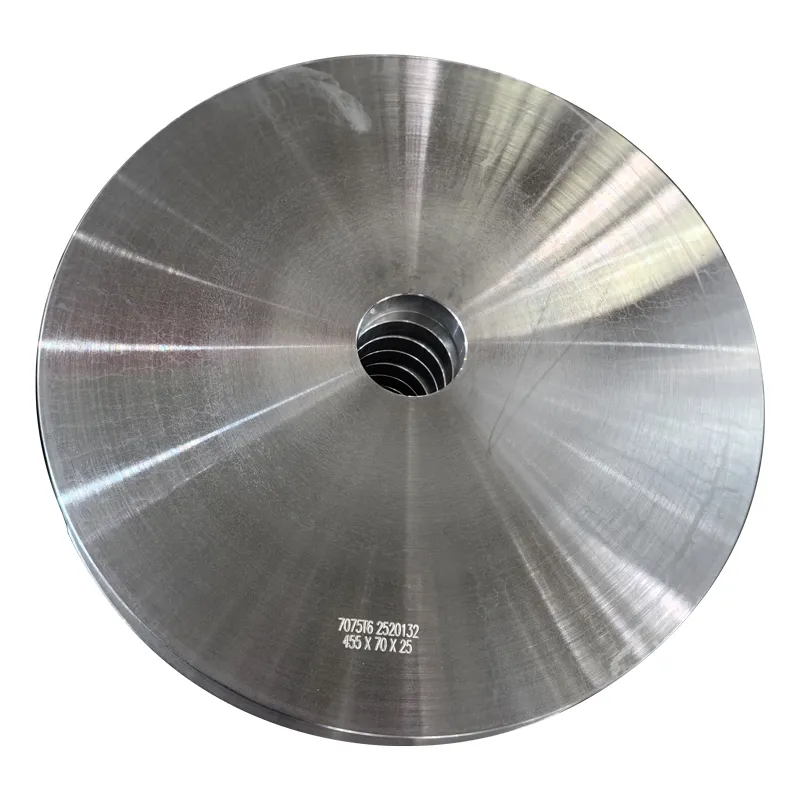

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H112

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 5083-H112 -

Кованое кольцо для изолятора

Кованое кольцо для изолятора -

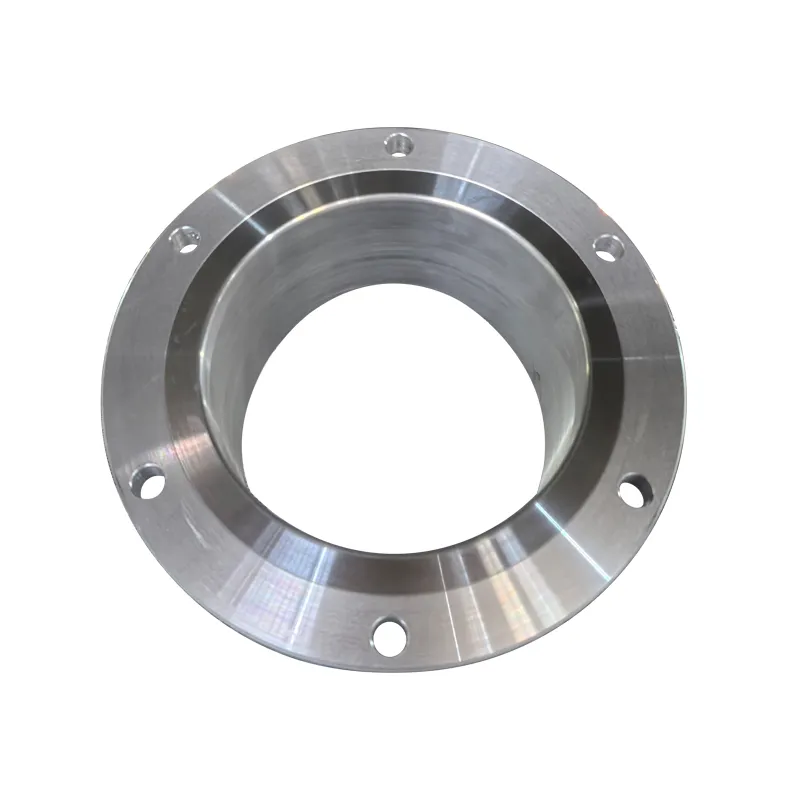

Фланец плоский

Фланец плоский -

Фланец свободный на приварном кольце

Фланец свободный на приварном кольце -

Фланец глухой

Фланец глухой -

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T651

Кованое кольцо из алюминиевого сплава 7075-T651 -

Фланец резьбовой

Фланец резьбовой -

Фланец по ASME B16.5 CLASS 1500

Фланец по ASME B16.5 CLASS 1500 -

Фланец под приварку в раструб

Фланец под приварку в раструб -

Фланец боковой трансформатора тока

Фланец боковой трансформатора тока

Связанный поиск

Связанный поиск- Фланцы atk 24.200.02.90 производитель

- Фланец для газовой трубы цена

- Промежуточный фланец по гост 3889 80 заводы

- Маркировка фланцев по гост завод

- Фланцы pl по гост 12820 основный покупатель

- Марка фланцев по госту производитель

- Фланец ду100 по гост завод

- Фитинги из стали ct20 по гост завод

- Крышка фланца дн50 производитель

- Фланец стальной ответный по гост 33259 2015 основный покупатель